Dichter und Rebell

Gulliver-Taschenbuch

773

ISBN

3-407-78773-1 , € 7,45

BELTZ

& GELBERG

In

enger Verbindung von Leben und Werk gelingt Krausnick eine

einfühlsame, differenzierte Annäherung an den Menschen und

Dichter.

Jurybegründung

zum Deutschen Jugendliteraturpreis

Anschaulich

beleuchtet Krausnick zugleich ein Stück deutscher Geschichte. Eine

kritische Biographie, die sich auch dadurch auszeichnet, dass sie Emma

Herwegh so stark miteinbezieht.

Frankfurter

Rundschau

Alfred Georg Frei

als

Klett-Leseheft

mit

zusätzlichen Materialien

ISBN

3-12-262230-0

ISBN

3-12-262230-0

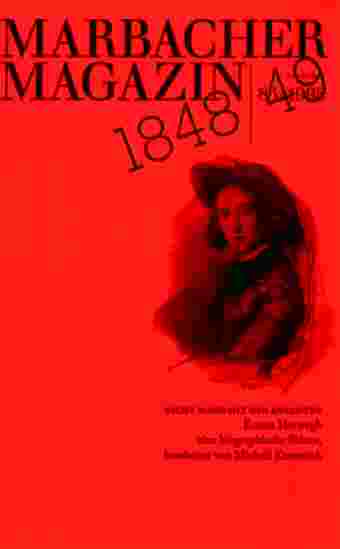

ERSTAUSGABE

Neu

Emma -

Herweghs verfluchtes Weib

Nicht Magd

mit den Knechten!

Die

Lebensgeschichte

einer revolutionären Frau

von Michail Krausnick

194 Seiten, über 50 Abb.

Reihe Rhein-Neckar-Brücke 15

9,70 €

ISBN

9781517457822

NEU

auch als Hardcover

192 Seiten mit 40 schwarz-weiß und11 farbigen Abbildungen

19,80 Euro

ISBN

978-3738635966

(Erstausgabe

als Marbacher Magazin der Deutschen Schillergesellschaft/ vergriffen)

Das

Porträt

einer außergewöhnlichen Frau, in den besten Berliner Kreisen

zuhause, wohlbegütert und hoch- begabt, die sich in die

Gedichte

des politischen Lyrikers Georg Herwegh verliebt, mit ihm in

Männerkleidern

1848 aktiv am Revolutionsgeschehen beteiligt und die (im

Gegensatz

zu anderen Alt-48ern und den literarisch gewendeten Zeitgeistern

unserer Tage) für aufrechten Gang und demokratische Ideale Not und

Exil in

Kauf nimmt. Sie lebte und dachte selbstbewusst, europäisch und

revolutionär.

Zu ihren Freunden, Gesprächs- und Briefpartnern zählten

Lassalle, Mieroslawski, Bakunin, Garibaldi, Orsini, Feuerbach, Hecker,

Wedekind u.v.a.

DIE ZEIT -

Zeitläufte

Amazone

der Freiheit

Das Leben der Emma Herwegh – Republikanerin,

Kämpferin,

große Liebende. Und für eine Nacht des Jahres 1848 die erste

Heerführerin

der deutschen Geschichte

Von Michail Krausnick

Paris im Frühjahr 1893. Ein junger Mann, Schriftsteller

aus

Deutschland, eilt durch die Stadt, in die Rue des Saints-Pères

No

40. Er hat die Adresse gerade erst bekommen, kann sich kaum vorstellen,

dass

die Frau, die er sucht, überhaupt noch lebt. Dass es sie

überhaupt

gibt, diese legendäre Gestalt, die einst, vor bald einem halben

Jahrhundert,

in Männerkleidern für Freiheit und soziale Gerechtigkeit das

Leben

wagte: »Und durch Europa bahnen wir / der Freiheit eine

Gasse!«

Frank Wedekind, der junge Mann, findet die alte Dame, Emma

Herwegh,

gesund und heiter in der Straße der heiligen Väter. Sie gibt

ihm

Sprachunterricht, lektoriert sein Stück Die Büchse der

Pandora,

prüft die französischen Passagen. Sie erkennt sofort sein

außergewöhnliches

Talent. Die 76-Jährige bemuttert und berät den

28-Jährigen,

verwöhnt ihn mit Datteln, Marzipan, mit Rum und Zigaretten. Auf

dem

Sofa der ärmlichen Mansardenwohnung entwickelt sich eine

»merkwürdig

schöne Vertrautheit«, oft geht der Blick zurück.

Früh war sie eine Persönlichkeit, die junge Emma Siegmund,

geboren

am 10. Mai 1817 als Tochter des Berliner Seidenwarenhändlers und

Hoflieferanten

Johann Gottfried Siegmund, und eine der begehrtesten Partien der Stadt.

Charmant,

umfassend gebildet, nicht zuletzt ausgestattet mit einer üppigen

Mitgift.

Von akademischen Lehrern privat erzogen, beherrschte sie sieben

Sprachen,

musizierte, zeichnete, schrieb Gedichte. Die Familie wohnte

vis-à-vis

dem Schloss, führte einen glänzenden Salon; wenn Emma

Schnupfen

hatte, kam der Leibarzt des Königs. Was sie keineswegs hinderte,

den

bornierten Nachbarn von Herzen zu hassen. Beim Bogenschießen im

Park,

berichteten Vertraute, habe sie am liebsten auf Abbilder des

Preußenkönigs

oder des russischen Zaren gezielt: in tyrannos – gegen die

Unterdrücker

der deutschen und der polnischen Freiheit.

Emma ritt wie der Teufel, schoss mit Pistolen, schwamm bei Mondschein

in

Flüssen und Seen, turnte, rauchte. Sie besuchte die rapide

wachsenden

Elendsviertel Berlins und betreute Polens Freiheitskämpfer im

preußischen

Gefängnis. In ihren eigenen Kreisen fühlte sie sich kaum noch

zu

Hause. Sie bekam Wutanfälle, schmiss Türen, mischte sich in

die

Gespräche der Offiziere und Minister. Machte ironische

Bemerkungen.

Vergraulte die Bewerber. In ihren Tagebüchern lässt sie ihrem

Hohn

über das Berliner Männermaterial freien Lauf:

»Beamtenseelen«,

»Philister«, »liberales Pack«, »fahle

Brut«,

»Hofschranzen«, »Speichellecker«. Nur ein

Künstler

oder Freiheitskämpfer kam für sie als Gefährte in

Betracht.

Ein Zurück hinter die Tage der Französischen Revolution

konnte

sie sich nicht vorstellen.

»Und wo es noch Tyrannen gibt, die laßt uns keck erfassen!

/

Wir haben lang genug geliebt, wir wollen endlich hassen!« Als

Emma

Siegmund 1841 diese Verse zum ersten Mal las, habe sie es sofort

gespürt

und vor der Familie ausgerufen: »Das ist die Antwort auf meine

Seele!«

Dabei wusste sie damals so gut wie nichts über den Verfasser,

nicht,

wie er aussah, nicht einmal seinen Namen. Denn das Bändchen, das

in

ganz Deutschland Furore machte wie kein Werk seit Schillers

Räubern,

war anonym erschienen: Gedichte eines Lebendigen. Erst nach und nach

sickerte

durch, dass er Schwabe sei, im Schweizer Exil leben müsse, da er

sich

als Rekrut geweigert habe, Loblieder auf den König zu singen und

im

Stuttgarter Opernhaus »württembergische Uniformen« zu

grüßen.

Mit Ferdinand Lassalle plant sie die Erstürmung

des

Vatikans

Rasend schnell hatte sich dieser Namenlose einen Namen gemacht.

Unerhört

waren seine Töne: »Reißt die Kreuze aus der Erden, /

alle

sollen Schwerter werden!« Obgleich die Gedichte sofort verboten

waren,

ließen sie den 24-jährigen Georg Herwegh im Nu zum

erfolgreichsten

Lyriker seiner Zeit werden; man schmuggelte sie ein, verkaufte sie

unterm

Ladentisch, sie wurden abgeschrieben, auswendig gelernt, gesungen.

Theodor

Fontane, Gottfried Keller und Karl Marx, alle im selben Alter wie der

Dichter,

gehörten zu seinen begeisterten Lesern. Seine größte

Bewunderin

freilich war Emma Siegmund. Unter dem Vorwand, unbedingt ein

Porträt

von ihm zeichnen zu müssen, setzte sie alles daran, ihren

Papiergeliebten

nach Berlin zu locken.

50 Jahre später in Paris – die Mansarde ist wie ein kleines

Herwegh-Museum

eingerichtet. Berühmte Gestalten blicken aus goldenen Rahmen auf

Wedekind

herab: Victor Hugo, Friedrich Hecker, Garibaldi, Franz Liszt,

Feuerbach,

Fanny Lewald, George Sand, Marie d’Agoult – nahezu das ganze

Jahrhundert

ist versammelt. Nur Marx, Heine und die (späteren) Intimfeinde

Herzen

und Wagner müssen in der Schublade bleiben.

Im Mittelpunkt er, der vergötterte Gatte. Ein Foto auf dem

Schreibtisch

zeigt ihn kurz vor seinem Tod 1875, lächelnd, mit Vollbart,

keineswegs

verbittert, eher philosophisch versonnen. Der Vergessene, im neuen

deutschen

Kaiserreich Verbotene. Ein großes Ölgemälde dagegen

erinnert

an den jungen »Lebendigen«, verträumt-romantisch in

die

Ferne blickend, wo die Freiheit wohnt.

Herwegh, im Herbst 1842 ohnehin auf einer Tournee (die zum Triumphzug

wurde)

im zwischenzeitlich etwas liberaler gestimmten Preußen, nahm Emma

Siegmunds

ungewöhnliche Offerte an. Und schloss – es war Liebe auf den

ersten

Blick – sieben Tage später bereits die Verlobung mit seiner drei

Wochen

älteren Verehrerin. »Das Mädchen ist noch rabiater als

ich

und ein Republikaner von der ersten Sorte!«, jubelte der

Bräutigam.

Und die Braut versprach: »Schatz, wenn Krieg wird, zieh’ ich mit,

mein

Reiten soll mir zu statten kommen, das soll eine Schlacht werden!«

Zunächst aber mussten beide fliehen. Die Könige von

Preußen,

Sachsen und Württemberg ergriff ein dunkles Unbehagen angesichts

der

rebellischen Kraft, die aus Herweghs Liedern drang, und verbannten den

jungen

Dichter ein für alle Mal aus deutschen Landen. Anfang März

1843

hatte das Paar in der Schweiz geheiratet, in Paris fanden es Asyl. Eine

zunächst

geplante Wohngemeinschaft mit Jenny und Karl Marx und dem Publizisten

Arnold

Ruge und dessen Frau scheiterte, doch Emmas Mitgift ermöglichte

eine

eigene Wohnung. Bald schon blühte der Salon, Turgenjew, Heine,

Bakunin

diskutierten hier, Victor Hugo, George Sand und viele andere Politiker

und

Künstler.

Während ihr Mann literarisch-politische Zeitschriften plante,

seine

Gedichte und Essays schrieb, übersetzte die polyglotte Emma die

Aufrufe

ihrer polnischen, russischen und italienischen Freunde und soll – laut

Spitzelbericht–,

auf einem Wirtshaustisch stehend, vor deutschen Handwerkern

sozialistische

Reden gehalten haben.

Im Pariser Exil weitete sich der Blick der Flüchtlinge. Soziale

Fragen

wurden debattiert, europäische Ideen, und die Utopie einer

gerechten

Weltordnung entwickelt. Emma Herwegh führte fleißig

Tagebuch.

Dort finden sich allerdings auch erste Tränenspuren. Andere Frauen

wie

die Gräfin d’Agoult erhoben ebenfalls Anspruch auf den so poetisch

aussehenden

Poeten, überzeugt, dass er ganz der Freiheit gehöre, auch der

erotischen.

Emma, die in jener Zeit drei Kinder zur Welt brachte, eine Tochter und

zwei

Söhne (einer starb im Säuglingsalter), versuchte tapfer zu

sein

und hoffte, dass alles radikal anders würde, nach der Revolution.

Und 1848 kam sie, die Revolution. In nur drei Februartagen befreiten

sich

die Franzosen vom korrupten Regime des

»Bürgerkönigs«

Louis Philippe. Auch Deutsche standen in Paris auf den Barrikaden.

Schwarz-Rot-Gold

wehte vereint mit der Trikolore und anderen europäischen

Freiheitsfarben.

Mehr als 60000 Deutsche lebten dort. Politisch Verbannte – und

»Wirtschaftsflüchtlinge«:

Handwerker und verarmte Bauern, die in den Manufakturen ihr Brot

suchten.

Als wenig später Volksaufstände auch Berlin, Dresden und Wien

erschütterten,

wollten viele von ihnen zurück und sich in der Heimat eine bessere

Zukunft

erkämpfen. Zum Anführer ihrer Demokratischen Legion aber

wählten

sie keinen Offizier, sondern einen Dichter. »Frisch auf mein

Volk,

mit Trommelschlag, im Zorneswetterschein!« hatte dieser

geschrieben:

»O wag es doch nur einen Tag, ein freies Volk zu sein!«

Militärische

Erfahrung hatte Georg Herwegh allerdings lediglich als Deserteur, doch

wen

störte das?

Emma Herwegh kramt in ihren Schubladen und Schachteln, zeigt Wedekind

die

Reliquien von 1848: die Revolutionskokarde, einen Samtfetzen vom Thron

des

Louis Philippe. Wedekind ist fasziniert von dieser Frau. Fast

täglich

sitzt er auf ihrem Sofa (bevor er zu seinen jüngeren Freundinnen

geht,

»Liebe machen«). Er führt sie aus, feiert Silvester

mit

ihr. Wie intensiv die Beziehung mit der Zeit wird, verrät sein

Tagebuch.

Sie lästern, klatschen, amüsieren sich. Mit Wut und

Ohnmachtsanfällen

reagiert Wedekind dagegen auf Emmas jüngsten Sohn Marcel, den erst

1858

Geborenen, gerade mal sechs Jahre älter als er selbst. Wedekind

ist

nahezu eifersüchtig auf den von Emma verhätschelten

Violinisten

– der wiederum spottet über den merkwürdigen

»Geliebten«

seiner Mutter.

Plötzlich dreht sie sich um und hat zwei Pistolen in der Hand.

Wedekind

zuckt zusammen. Es sind die berühmt-berüchtigten, mit denen

sie

1848 in den Freiheitskampf zog. Aber sie hat noch mehr

Erinnerungsstücke.

Das wichtigste: ein Buch aus jener Zeit, ihr erstes und einziges, die

Geschichte

der deutschen demokratischen Legion aus Paris. Auf die Nennung ihres

Namens

hat sie verzichtet. Es sei ihr nicht um Ruhm gegangen. Einzig und

allein

»im Interesse der Wahrheit« habe sie geschrieben, gegen die

Verleumder.

Kaum gedruckt, sei das Büchlein schon verboten und beschlagnahmt

gewesen.

Einige Exemplare konnte sie retten. Eins schenkt sie ihrem jungen

Freund.

Wedekind verspricht, einen Verleger zu finden.

Es ist die Geschichte jenes Frühjahrs 1848. Nach tagelangen

Fußmärschen

sammelten sich die Legionäre in Straßburg, um über den

Rhein

zu setzen und gemeinsam mit Friedrich Hecker, dem Anwalt aus Mannheim,

die

Republik zu erkämpfen. Doch am deutschen Ufer wurde bereits

kräftig

die Franzosenangst geschürt. Die zensierte Presse verbreitete,

französische

Banditen wären plündernd und brennend in Baden eingefallen.

Emma und Georg Herwegh antworteten mit Flugblättern: »Wir

sind

keine Freischaren! Wir sind deutsche Demokraten, wollen alles für

das

Volk! Wir wollen die deutsche Republik!« Hecker zögerte, die

Hilfe

anzunehmen. Die Hetzkampagne hatte Wirkung getan.

Emma Herwegh übernahm die Initiative. Getarnt ging sie über

den

Rhein und durchquerte die feindlichen Linien. Zu Fuß, zu Pferd,

zu

Esel, mit der Bahn und auf Leiterwagen. Sie fand Hecker in seinem

Hauptquartier

und verabredete die Vereinigung der Heerscharen. Zurück in

Straßburg,

erwartete sie eine Enttäuschung: Innerhalb weniger Tage war die

Legion

stark zusammengeschmolzen. So blieben nur 649 Männer und eine

Frau,

die am 24. April 1848 über den Rhein setzten und auf den

schneebedeckten

Schwarzwald zumarschierten. Doch als die Legion den verabredeten

Treffpunkt

erreichte, war Heckers Freiheitsheer bereits geschlagen und in

Auflösung

begriffen.

Die Herweghs mussten die Legion retten, in der Schweiz neu sammeln.

Gejagt

von preußischen, hessischen und württembergischen Soldaten,

versuchten

sie, in nächtlichen Gewaltmärschen auf steilen Gebirgspfaden

durch

Schnee und Morast zu entkommen. Emma, zwei Pistolen und einen Dolch im

Gürtel,

marschierte in vorderster Reihe, schmierte im Nachtquartier die Brote,

diskutierte

mit.

Nach drei Tagen und Nächten erreichten sie das

Schwarzwaldstädtchen

Zell. Während ihr Mann und die Offiziere im Wirtshaus die schier

aussichtslose

Lage berieten – die feindlichen Truppen standen vor der Stadt –, wusste

Emma

Herwegh, was zu tun war. Es gelang ihr, über die Köpfe der

Militärs

hinweg, die Legionäre zum Weitermarschieren zu bewegen. Für

eine

Nacht wurde sie zur ersten Heerführerin der deutschen Geschichte.

In

einem strapazenreichen Marsch leitete sie die kleine Streitmacht auf

schmalen

Pfaden unversehrt durch die feindlichen Reihen.

Am nächsten Morgen jedoch, dem 27. April 1848, wurde die Legion

kurz

vor der Schweizer Grenze von württembergischen Truppen gestellt

und

in die Zange genommen. Es kam zu einem ungleichen Gefecht, bei dem die

übermüdeten

Freiheitskämpfer ihren ganzen Mut bewiesen, am Ende jedoch

geschlagen

wurden. 30 Männer starben.

Für Georg, die »Bestie«, und sie, »Herweghs

verfluchtes

Weib«, blieb wie für die meisten nur die Flucht. Ihr Buch

hat

den Kampfgefährten, den Gefallenen, den Eingekerkerten, den ins

Exil

Gegejagten ein Denkmal gesetzt. »Es giebt ein junges,

demokratisches

Deutschland! Ein Deutschland, das mit der alten Welt und ihren

Sünden

abgeschlossen hat […]. Diesem Deutschland allein übergebe ich

diese

Schrift […]. So viel Kämpfe ihm auch noch bevorstehen mögen,

so

viel seiner besten Kinder auch noch als Opfer des Despotismus fallen

werden,

ehe es Sieger bleibt, – es weiß, daß es später oder

früher

siegen muss …«

Ihr Buch werde niemals erscheinen, das habe sie schon beim Schreiben

geahnt,

erfährt der junge Wedekind. Schon im Sommer 48 war der Sieg der

Reaktion

nahezu perfekt, trotz des emsig vor sich hin tagenden

Paulskirchenparlaments.

Und spätestens nach dem Fall Wiens und der standrechtlichen

Ermordung

Robert Blums am 9. November geriet die demokratische Revolution

völlig

in die Defensive. Der Aufstand in Baden, in der Pfalz, im Rheinland und

in

Dresden ein halbes Jahr später konnte nichts mehr retten.

Der Niederlage folgte die Rache der Reaktion, auch in der eigenen

Familie.

Emma wurde enterbt. Das Wohlstandsleben war vorbei. Honorare gab es

kaum

noch. Hier und da ein Artikel in der Exilpresse, dann und wann eine

Shakespeare-Übersetzung.

Die Herweghs mussten ihre Bibliothek, die Kunstwerke, die Möbel

verkaufen.

Und doch: Emma Herwegh war stolz darauf, dass sich »der

Lebendige«

nicht wie andere ehemalige Achtundvierziger wenden und verwenden

ließ.

Als ein lukratives Angebot vom Herzog aus Weimar eintraf, hieß

es:

»Von Fürsten wird nichts genommen!« Lieber schnorrte

und

pumpte sie hinter dem Rücken ihres Mannes den Unterhalt für

die

Familie zusammen.

Trotz der Misere gelang es ihr, inzwischen im Zürcher Exil, noch

einmal

einen großen Salon zu führen. Gottfried Keller, Richard

Wagner,

Gottfried Semper, Ferdinand Lassalle, Gräfin Sophie von Hatzfeld

und

viele andere waren ihre Gäste. Vor allem aber Emigranten aus ganz

Europa,

darunter viele Italiener. Felice Orsini, Giuseppe Mazzini, Vittorio

Imbriani,

Piero Cironi – bei ihr liefen die Fäden zusammen. Emma

übersetzte

Giuseppe Garibaldis Schriften, warb deutsche Freiheitskämpfer

für

sein Heer, gab ihnen Italienischunterricht, sammelte Spenden und

schmiedete

mit Ferdinand Lassalle und dem Guerillakriegsexperten Wilhelm

Rüstow

Pläne für die Erstürmung des Vatikans…

Wedekind kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und noch immer ist

Emma

Herwegh, die vom Sprachunterricht lebt (auch von einer kleinen

Zuwendung

der deutschen Schiller-Stiftung), in der Pariser Gesellschaft eine

geachtete

und einflussreiche Persönlichkeit. Wedekind muss später

bekennen,

er verdanke ihr so »ziemlich alles«, was er »in Paris

Gesellschaftliches

kennengelernt und genossen« habe. Ihre Beziehung gewinnt eine

für

damalige Verhältnisse einzigartige Vertrautheit. Wedekind studiert

ja

gerade die Liebe und die Frauen, die Lulus und die anderen. Auch da hat

Emma

Herwegh schamlos viel zu erzählen. Zum Beispiel über ihre

oftmals

verzweifelten Versuche, freie Liebe zu leben und Treue zu retten.

Besonders

ihre Rolle in der geheimnisumwitterten

»Herzens-Affäre«

interessiert den jungen Dichter – eine Affäre, die in den

fünfziger

Jahren des 19. Jahrhunderts europaweit einen Skandal ausgelöst hat.

Alexander Herzen, der russische Schriftsteller und Philosoph, war lange

Zeit

Herweghs engster Freund, die Familien wohnten in Genf einträchtig

unter

einem Dach. So lange, bis sich zwischen Herwegh und Herzens

»engelhaft

schöner« Frau Natalie eine leidenschaftliche Beziehung

entwickelte,

die in einem Drama mit Duellforderungen, Mord- und Selbstmorddrohungen

eskalierte.

Emma, weniger die Betrogene als die Vertraute ihres liebeskranken

Mannes,

versuchte, ein Blutvergießen zu verhindern, dabei, laut Gottfried

Keller,

eine Zigarette nach der anderen »dampfend«. Am Ende trennte

sie

sich – für eine Probezeit – von Georg und fand Unterschlupf bei

ihren

italienischen Freunden in Nizza.

Fast alle dort seien bald mehr oder minder verliebt in sie gewesen,

heißt

es. Ob ihr größter Verehrer, der Revolutionär und

Bombenleger

Felice Orsini, ihr Geliebter war, wie alle Welt meinte, verrät sie

Wedekind

nicht. Verbürgt ist nur, dass sie Orsini 1856 aus dem Kerker von

Mantua

befreite. Sie schmuggelte ein Buch mit Feile in die Zelle sowie einen

Mantel,

dessen Knöpfe mit Opium gefüllt waren, um die Wärter zu

betäuben.

Bis zu ihrem Tod bewahrte sie seinen von ihr gefälschten Pass auf,

dazu

ein Medaillon und eine Locke des Freundes, der 1858, nach einem

Attentat

auf Napoleon III., unter dem Fallbeil gestorben war.

Zwei Jahre hielten es Georg und Emma Herwegh ohneeinander aus – dann,

seit

Mai 1853 lebten sie wieder zusammen, überzeugt von der

Unverbrüchlichkeit

ihrer Liebe.

Gegen das fatale deutsche Kaiserreich, das

»Reich

der Reichen«

Für Emma Herwegh ist der junge Wedekind ein Geschenk des Himmels.

Sie

zeigt ihm alles, was sie von und über Herwegh hat. Zensierte,

beschlagnahmte

Schriften, die ungedruckten Manuskripte; er war ja keineswegs

verstummt,

wie gern behauptet wurde. Wedekind muss an den eigenen Vater denken,

der

1848 auch auf der »richtigen Seite« gestanden hat und nach

Amerika

geflohen ist. Der wie die Herweghs ein Leben lang an Deutschland litt

und,

als Bismarcks Blut-und-Eisen-Politik das Reich geschaffen und das freie

Deutschland

endgültig zerstört hatte, angewidert mit der Familie ein

zweites

Mal ausgewandert war, diesmal in die Schweiz.

Wedekind bewundert Herweghs Konsequenz, dessen Attacken gegen das

imperialistische

»Kriegsidiotentum«, gegen die lächerliche

mittelalterliche

Kaiserattrappe und das »Reich der Reichen«, in dem

Demokraten

unterdrückt und die Armen »verkauft und verraten«

waren

und es immer noch sind. Und er hält das Versprechen, das er seiner

alten

Freundin gegeben hat. Zurück in Deutschland, setzt er alles daran,

einen

Verleger für Herweghs Werke zu finden. Das dauert. Erst 1909

erscheint

die Ausgabe bei Bong in Berlin. Doch zuvor schon, 1896, eröffnen

Wedekind

und Albert Langen ihre Zeitschrift Simplicissimus, die zum

bedeutendsten

deutschen Satireblatt der Kaiserzeit werden sollte, mit Herweghs

verbotenen

Versen. Langen hat dank Wedekinds Vermittlung den Nachlass aufgekauft.

Eine

besondere Genugtuung aber ist es für Emma Herwegh, dass im selben

Jahr

ihre Geschichte der deutschen demokratischen Legion endlich in

Deutschland

erscheinen kann.

Acht Jahre später stirbt sie, am 24. März 1904 in Paris.

Neben

ihrem Mann wird sie beigesetzt, auf dem Friedhof von Liestal bei Basel,

in

der Schweiz. Ihre letzte Ruhestatt, so hatten sie es sich geschworen,

dürfe

nur in einem demokratischen Land liegen. In freier Erde.

(c) DIE ZEIT 18.03.2004 Nr.13